|

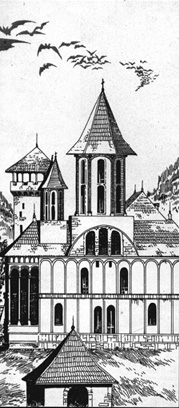

Approssimativa

ricostruzione del castello di Dracula eseguita seguendo le

tracce di documenti dell'epoca.

Fonte: Corriere della Paura n. 1 - 1974 |

In un cantone dell’Ungheria, nella prima metà

del ‘700, un contadino di nome Arnold finì stritolato sotto un carro di

fieno. Un mese dopo, quattro paesani morirono fulmineamente della morte orribile

di coloro che, secondo la tradizione dei luoghi, vengono dissanguati dai

vampiri. Scattò l’allarme, vennero riesumati alcuni cadaveri di recente

sepolti. Fra questi, quello di Arnold che recava inconfondibili le note

caratteristiche del vampirismo. Il corpo era fresco, integro, non recava traccia

di decomposizione; i capelli, le unghie, la barba erano cresciute, le vene piene

di sangue fluente che inondava il lenzuolo in cui era stato avvolto alla

sepoltura. Un magistrato, al cospetto del quale l’esumazione era avvenuta,

ordinò che venisse immediatamente piantato un paletto appuntito nel cuore di

Arnold: dal corpo partì un grido straziante, come fosse stato in vita. Poi fu

decapitato e dato alle fiamme: così, del vampiro, non si sentì più parlare…

Questa e decine di altre analoghe cronache si possono leggere nell’opera che

l’abate Dom Augustin Calmet pubblicò nel 1749, dal titolo «Dissertazioni

sulle apparizioni degli spiriti e dei vampiri», in cui sono raccolti numerosi

racconti, molti dei quali inediti, di apparizioni e incursioni vampiresche in

paesi dell’Europa centro-orientale. Questa macabra figura fu introdotta nella

cultura dotta dell’occidente verso il 1600, da alcune relazioni di viaggio in

Grecia e nei Balcani: ma sarà nel ‘700, secolo diviso fra razionalismo e

mistero, illuminismo e tradizioni occulte che il vampiro diventerà un

personaggio, o un incubo se vogliamo, per gli europei occidentali. Voltaire

osservò che fra il 1730 e 1735, non si fece altro che vedere vampiri. Non si

trattava, però, solo di una moda del secolo, perché il vampiro è molto più

antico.

Ne parlano documenti dell’antica Cina, di babilonia, Caldea, Assiria, Egitto.

In una tavoletta di scongiuri proveniente dalla biblioteca di Ninive, la

tredicesima formula insegna a combattere «il fantasma, lo spettro, il vampiro».

La credenza che il corpo di un morto possa desiderare il sangue è presente

anche fra i greci: in «Ecuba», Euripide rappresenta Achille nel suo sepolcro,

placato dal sacrificio di una vergine di cui beve il sangue. E un vampiro,

secondo le cronache dell’epoca, fu esorcizzato dal grande mago Apollonio di

Tiana, contemporaneo di Cristo.

una tradizione, comunque, tipica dell’oriente europeo, dal quale proviene lo

stesso nome: vampyr in magiaro, upiery in polacco, upiry in

russo. «Si dettero questi nomi – scrive Collin de Plancy nel suo celeberrimo

«Dizionario infernale» - ad uomini morti e seppelliti da parecchi anni o

almeno da parecchi giorni, i quali si facevano vedere in corpo ed anima,

parlavano, camminavano, succhiavano il sangue dei lor parenti, li sfinivano ed

infine lor cagionavano la morte. Non si troncava il corso delle loro visite e

delle loro infestazioni che dissotterrando i cadaveri, impalandoli, tagliando

loro la testa e bruciandoli… i giornali di Francia e dell’Olanda parlarono

dal 1693 al 1964 di vampiri che si mostrarono in Polonia e soprattutto in Russia».

A dimostrazione di come il fenomeno fosse preso tremendamente sul serio, dal

Medioevo in poi in questi paesi, non stanno soltanto l’imponente numero di

cronache e tradizioni, ma anche le complesse pratiche magiche e rituali, nonché

i provvedimenti giuridici volti a difendere la comunità dall’attività del

vampiro.

Non è un caso quindi che l’irlandese Bram Stoker, padre del più celebre

vampiro della cultura moderna, avesse ambientato in Romania e segnatamente sulle

montagne della Transilvania il romanzo «Dracula» (1897) che originò una

rinascita del genere vampiresco, che dura ai giorni nostri grazie anche a

capolavori cinematografici come «Nosferatu» di Mornau del 1922 e «Vampyr» di

Dreyer del 1932

|

Commenti

Posta un commento